В рамках Аграрной недели Орловской области в администрации региона состоялось выездное расширенное заседание Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам и круглый стол на тему: «О реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ и практике правоприменения Федерального закона «О семеноводстве» на примере Орловской области».

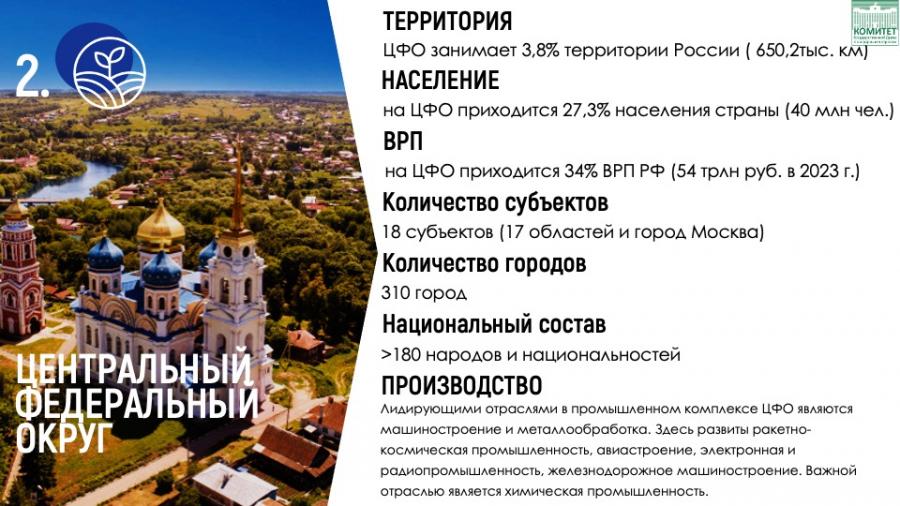

От земли – к молоку и мясу: два вектора развития ЦФО

Уважаемые товарищи!

Хочу подчеркнуть, что Центральный федеральный округ — это важнейшая территориальная составляющая России как по площади, так и по численности населения и объёмам производства.

На долю округа приходится 36% продукции обрабатывающей промышленности страны. Существенный вклад также вносит сельское хозяйство, а доля строительства достигает 26%. Это действительно мощный экономический кластер.

Важно понимать, что сегодняшний разговор выходит за рамки одной Орловской области — мы обсуждаем обстановку, проблемы и перспективы в целом по Центральному федеральному округу.

В прошлом году мы провели всесторонний анализ ситуации в двух округах — Сибирском и Дальневосточном. До этого аналогичная работа была проведена по Северо-Кавказскому и Приволжскому округам.

Таким образом, мы системно подходим к изучению регионов, чтобы не просто привлечь внимание к накопившимся проблемам, но и задать конкретные вопросы, а главное — предложить пути решения тех задач, которые, на наш взгляд, сегодня стоят особенно остро.

Уважаемые товарищи!

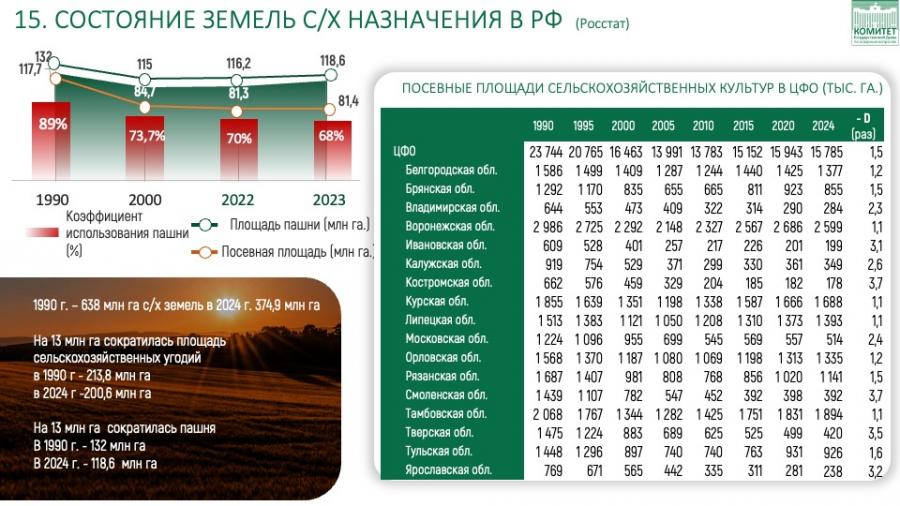

Давайте взглянем на ситуацию с нашими земельными ресурсами — землями сельскохозяйственного назначения, угодьями, пашней. Сколько из этого действительно находится сегодня в обороте? И как эти показатели соотносятся с теми годами, которые мы привыкли считать эталонными?

Я должен сказать откровенно: за последние три десятилетия мы потеряли значительный объём сельхозземель. Если раньше их было более 638 миллионов гектаров, то сегодня осталось лишь 374 миллиона.

Что произошло? Земли массово распродавались, переводились в другие категории, выводились из оборота. Насильственно ликвидировались совхозы и колхозы, Чубайсовские и Немцовские отрдяды, сподручные ЦРУшникам, проявляли энтузиазм в этой работе, а главные крышиватели от Ельцина до Яковслева вручали расхитителям ордена. И, как говорится, побобных проходимцев еще хватает.

Мы в этом конечно убедились принимая закон о 2-х ключах, пришлось услышать немало упрёков: «А что же тогда делать нам, губернаторам — бывшим и нынешним? Чем мы будем заниматься, если нас лишают распоряжаться землями с/х назначения?».

Эту дикость приходилось слышать от губернаторов отдельных регионов, но были и наши надежные соратники и не только губернаторы, но и Президент РФ. Наши оппоненты боялись, что им придется в очереди стоять в Минсельхозе по согласованию перевода земель с/х назначения в другие категории. Уже переводить мало что осталось, ненасытные чинуши.

Земля — это федеральный ресурс, а тема продовольственной безопасности — это общегосударственная задача, решаемая совместно с регионами.

Почему министерство, ответственное за проведение государственной политики в сфере сельского хозяйства, не имеет решающего слова по вопросам распоряжения земельными ресурсами? Это недопустимо. Почему лишены такого права и региональные депутаты? Это настоящее безобразие.

Именно поэтому, преодолевая сопротивление, мы пришли к принятию закона о «двух ключах». Подобный механизм уже доказал свою эффективность в сфере лесного хозяйства — когда я возглавлял соответствующий комитет, мы его приняли, и он работает.

Суть проста: не каждая сомнительная или коррупционная схема сможет пройти через региональную сессию с попыткой перевода земель в другую категорию, а тем более — через согласование в Правительстве.

Уважаемые товарищи! Ещё раз, возвращаясь к теме земельных ресурсов, хочу подчеркнуть: мы уже приняли ряд законов, которые позволяют в ускоренном порядке изымать земли у недобросовестных собственников и вводить их в оборот. Мы делаем всё возможное, чтобы оказать реальную поддержку тем, кто возвращает землю в севооборот.

Но давайте посмотрим на факты, на слайде 15, если взглянуть на данные по потерям посевных площадей, становится очевидно: в ряде регионов в обороте осталось менее половины от уровня 1991 года. Как это понимать?

Почему так происходит? Не хватает людей? Да, действительно, не хватает. Но, по сути, не хватает всего: и кадров, и механизмов, и, главное, политической воли для системного разворота ситуации.

Но ведь и в Европе наблюдается старение сельского населения, и людей там немного. Тем не менее, они справляются. Почему у одних получается, а у других — нет?

Что, в Орловской области больше людей живёт, чем в других регионах? Нет. Но у орловцев хватает ресурсов и воли, чтобы использовать земельный потенциал почти на уровне Краснодарского края. А, например, в Калужской области посевные площади сократились в 2,6 раза к уровню 1990 года.

А если взглянуть на ситуацию по другим регионам Центрального федерального округа — картина ещё печальнее. Смоленская область – в 3,7 раз, в Тверской в 3,5 раз сократились посевные площади.

Поэтому мы уверены: те государственные программы, которые нам с огромным трудом удалось отстоять, нужно сохранять и развивать. Это была принципиальная борьба. Когда мы вышли с инициативой государственной программы, три вице-премьера выступили против. Медведев тогда возглавлял правительство и, несмотря на сопротивление, поддержал позицию академика Кашина.

Программа была утверждена, но теперь её всячески пытаются недофинансировать.

И, конечно, мы делаем всё возможное для того, чтобы программа была обеспечена необходимым финансированием. Мы поддерживаем всех, кто вводит земли в сельхозоборот — и поддерживаем не словами, а реальным рублём.

Но если честно взглянуть на текущие индикаторы по состоянию на 2025 год — мы отстаём. Да, отстаём.

На итоговой сессии Дмитрий Николаевич озвучил цифру: за прошедшее время было введено в севооборот около 3 миллионов гектаров. Если перевести это в зерновой эквивалент и умножить на 30 центнеров с гектара — это порядка 9 миллионов тонн. Это немало. Это зерно на дороге не валяется.

Но, уважаемые товарищи, если ещё раз внимательно посмотреть на текущие показатели программы, то видно, что часть индикаторов мы не выполняем, где-то планы корректируются, занижаются показатели и проценты выполнения.

Мы не раз об этом говорили — и регионам, и министерству: надо действовать, исходя из первоначального, исходного паспорта программы. Только так можно добиться реального результата.

Если будем придерживаться этих целевых ориентиров, то уже к 2030 году мы сможем выйти на принципиально иной уровень. Дополнительно вовлечённые 10 миллионов гектаров — это уже плюс 30 миллионов тонн в зерновом эквиваленте. А это уже не 145–150 миллионов тонн, как сейчас, а совсем другая планка, другой масштаб, другая Россия.

На сегодняшний день мы остаёмся недостаточно защищёнными с точки зрения мелиорации. Да, в государственной программе заложены цели по восстановлению и развитию мелиоративных систем. Пока задача стоит — выйти на уровень 400 тысяч гектаров в год.

Для сравнения: Китай и Индия ежегодно вводят по 2 миллиона гектаров мелиорируемых земель. В ряде других стран до 50–60% всей сельхозплощади находится под мелиорацией. А мы за последние годы потеряли даже те 13,6 миллионов гектаров, что имели ранее.

Тем не менее, даже при сегодняшних темпах — 400–500 тысяч гектаров в год — это уже серьёзный задел.

Каждый миллион мелиорируемых земель — это не просто цифра, это стратегические возможности для устойчивого сельхозпроизводства.

Такие земли фактически защищены от засух и экстремальных погодных условий, особенно при наших тепловых режимах. На этих почвах можно стабильно получать не только один, но полтора, а то и два урожая в год. И у нас уже есть успешная практика по многим культурам, подтверждающая эту эффективность.

Хочу отметить, что наряду с законотворческой деятельностью ведётся и практическая работа по межеванию земель. К сожалению, ранее была допущена серьёзная разруха в системе землеустройства и земельного учёта — всё, что можно было разрушить, фактически разрушили.

Сегодня восстановление порядка в этой сфере — через межевание, разграничение, создание единой карты и схемы земельных ресурсов — это колоссальная задача. И за её реализацию хочется выразить искреннюю благодарность всем, кто в этом участвует. Землеустройство отдельная тема. Нам нужен не только закон, но и огромная научно-исследовательская работа и просветительская в том числе, чтобы сподвигнуть бизнес к востребованности к этой необходимой, важной работе.

Центральный федеральный округ демонстрирует высокую активность, особенно 11 регионов, которые неоднократно отмечались за темпы и качество этой работы.

По состоянию на 2025 год большая часть территории округа уже прошло межевание, данные внесены в единую цифровую карту. Наша целевая установка — полностью решить эту задачу к 2025 году.

Руководители департаментов, вероятно, подтвердят: в этом году, возможно, завершить в полном объёме не удастся. Но, я уверен, в 2026 году эта большая работа будет полностью завершена.

Уважаемые товарищи!

Одно дело — ввести землю в севооборот, особенно брошенную. Другое — эффективно её использовать. Именно это является ключевым условием устойчивого развития.

Давайте обратимся к основным составляющим успеха — как в Орловской, так и в Краснодарском крае. Здесь в зале присутствуют депутаты Государственной Думы от Кубани, Ставрополья, Нижегородской, Поволжья, Подмосковья, Сибири. И я хочу подчеркнуть: этот слайд с орловских полей стал у нас своего рода брендовым — символом качественного аграрного подхода.

Всем ясно: кадры решают всё. Эти слова Иосифа Виссарионовича по-настоящему вечны. Потому что без квалифицированных специалистов — не будет результата.

А результат сегодня опирается на научно обоснованный севооборот, современные технологии, качественные семена, тех вооруженность и конечно, постоянное совершенствование всех процессов.

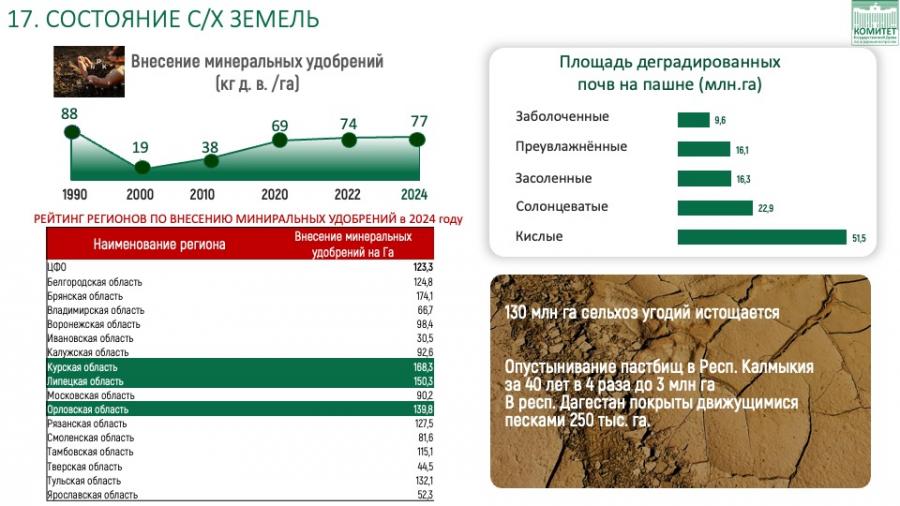

Если взглянуть, например, на уровень внесения минеральных удобрений, мы увидим, что по стране в среднем — 74,4 кг на гектар. А Орловская область вносит 143 кг действующего вещества на 1 га площади и уже обогнала Краснодарский край. Это чёткий показатель конкурентоспособности региона по урожайности.

В 2023 году регион получил 50 центнеров с гектара. И в этом году, я уверен, будет ещё больше — 50+.

Именно к таким результатам — к урожайности на уровне 44 и выше — должна стремиться вся наша Россия-матушка.

Уважаемые товарищи!

Это — первая и одна из ключевых тем, которая требует от нас серьёзного внимания и тиражирования лучшего опыта.

Этот опыт необходимо сделать достоянием всех товаропроизводителей, чтобы каждый регион мог использовать передовые подходы и достижения.

Если посмотреть на слайд с данными по внесению минеральных удобрений или уровню технической оснащённости в различных субъектах, видно, насколько велик разброс.

А теперь давайте взглянем на состояние самих земель. Мы видим, сколько площадей страдают от повышенной кислотности, сколько — подвержены опустыниванию, заболачиванию и переувлажнению.

Если исключить данные по этим негативным факторам — мы получаем огромные резервы.

Именно поэтому в государственной программе, в разделе «Мелиорация», предусмотрено коренное улучшение земель, раскисление, и другие необходимые мероприятия.

Всё это зашито в комплексный подход, и от нас зависит, как быстро и качественно мы сможем реализовать этот потенциал.

Уважаемые товарищи!

В завершение хочу ещё раз подчеркнуть: задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в этом направлении, предельно ясны и принципиальны.

Позвольте напомнить несколько ключевых тезисов из двух президентских указов, посвящённых бережному отношению к земельным ресурсам. В этих документах чётко зафиксированы цели:

— сохранение и восстановление плодородия,

— рациональное использование,

— повышение эффективности земельного потенциала.

Мы полностью поддерживаем этот курс. Эти положения лежат в основе работы аграрной комиссии при Президенте, в которой мы активно участвуем. И на всех заседаниях комиссии и Государственной Думы тема бережного отношения к земле — ставится во главу угла.

Земля — это стратегический ресурс державы, к ней необходимо относиться ответственно и с уважением. Это не лозунг — это основа национальной стратегии продовольственной безопасности.

Поэтому, подводя итог, хочу ещё раз обратить внимание: к 2030 году перед нами стоит задача увеличить объём производства зернобобовых на 25%, а экспорт — на 50%. Это серьёзная цель, и она достижима.

Речь идёт о выходе на уровень 170–180 миллионов тонн зерновых — и это уже совсем другой масштаб, другая аграрная экономика.

И, конечно, мы не можем обсуждать эффективность использования земель, не затрагивая вопрос развития животноводства, прежде всего молочного. Это — смежная, но неотделимая часть нашей общей задачи.

Уважаемые товарищи!

Обратите внимание на нашу общую беду. Сегодня мы производим 34 миллиона тонн молока, включая все приписки. А ведь ещё не так давно производили 57 миллионов тонн.

Научно обоснованная норма потребления — 325 килограммов на человека в год, а фактически потребляем лишь 250. То есть нам, по сути, не хватает 10 миллионов тонн молока, и выйти на 44–45 миллионов тонн к 2030 году — жизненно необходимо.

Но вместо этого мы ежегодно продолжаем сокращать поголовье.

Посмотрите на слайд — сравнение с 1990 годом даёт удручающую картину: в ряде регионов поголовье сократилось в 10–11 раз. Даже Орловская область, несмотря на все успехи, сократила поголовье в 5 раз.

А если взглянуть на валовое производство молока — ситуация не менее тревожная. Это направление нужно срочно разворачивать в обратную сторону.

Почему это так важно? На итоговой коллегии губернатор Краснодарского края прямо заявил:

«Мы пытаемся спасти наши кубанские чернозёмы за счёт внесения органики. На одних минеральных удобрениях не уедешь».

И это действительно так.

Семь лет назад, на расширенном выездном заседании комитета, мы заслушали ведущих учёных. Доктора наук говорили прямо: чернозёмы Кубани деградируют, и без органики нам не выжить.

Тогда край впервые выделил бюджет на органику. И что произошло? Краснодарский край вышел на второе место в стране по производству молока.

Никогда край не занимал такие позиции? Это результат серьёзной работы команды губернатора и ученых края.

А центральный округ, Нечерноземье, между тем, продолжает отступать в этом вопросе, имея уникальные природные ресурсы для молочного и мясного животноводства.

Уважаемые товарищи!

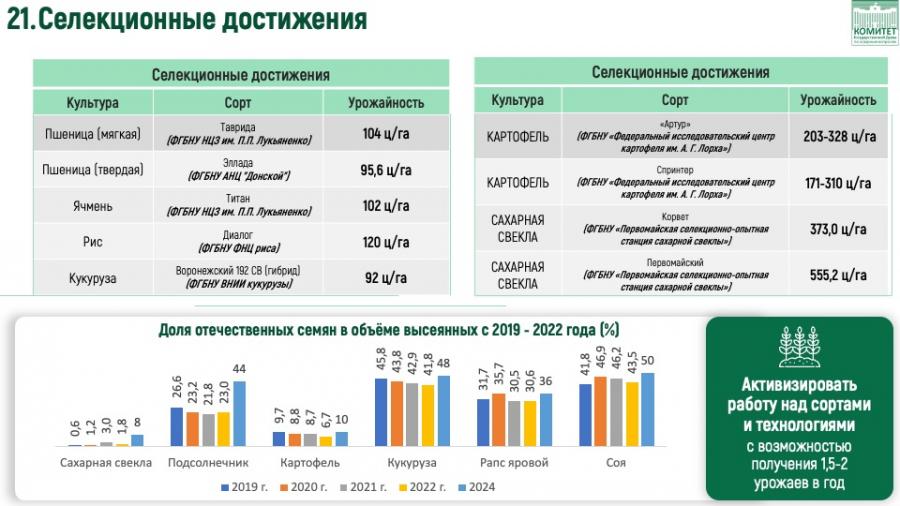

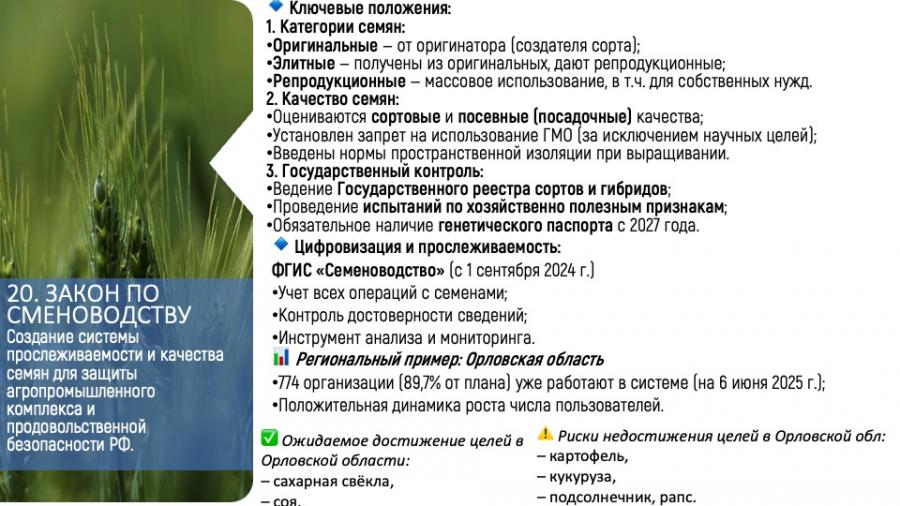

Неслучайно второй темой нашего обсуждения мы выбрали семеноводство. Это — вопрос первостепенной важности.

Сегодня стоит стратегическая задача: локализовать производство отечественных, конкурентоспособных семян, способных раскрывать весь генетический потенциал— как сортов, так и видов с/х культур — при использовании современных агротехнологий. Это позволит выходить на полутора-двукратную урожайность, о чём мы не раз говорили.

В прошлом году, к примеру, по рису в отдельных хозяйствах получили два урожая, второй из которых дал 65 центнеров с гектара — это серьёзный результат. Опыт орловчан по получению 2-х урожаев семян картофеля уникален как и капельное орошение картофеля.

Уважаемые товарищи обеспечение семенами по зерновым и зернобобовым ситуация относительно стабильная. Сегодня и завтра с нами работает группа специалистов, директора институтов, учёные, руководители опытных хозяйств. Мы знаем, каких успехов добились в селекции и генетике наши ученые. Они значимые по всему перечню с/х культур.

Но остаётся много проблемных вопросов: семеноводство картофеля — в тяжёлом положении, кукуруза, рапс, сахарная свёкла — хотя и здесь уже включён “зелёный светофор”, и работа продвигается быстрыми темпами,

Тем не менее, это направления требуют постоянного внимания — это задача номер один.

Не меньшую важность имеет и производство витаминной продукции — всё, что связано с посадочным материалом, включая овощные и плодово-ягодные культуры.

Это — фундамент продовольственной независимости. И здесь от нас потребуется максимум усилий и политической воли.

Почему это так важно?

Буквально на днях мы проводили парламентские слушания по качеству продовольствия. И истина проста — из плохого сырья хорошего продукта не получить.

А нередко и из хорошего сырья в ходе переработки удаётся «натворить чудес», как говорится. Такое, к сожалению, тоже бывает.

В целом наша сельхозпродукция качественная. Но есть и кричащие случаи, когда сотни людей получают отравления, либо происходят вспышки опасных инфекций, как, например, вспышка бруцеллёза в Дагестане в 2025 году. Эти ситуации вызывают серьёзную тревогу.

И мы прекрасно понимаем: системное обеспечение качества продовольствия — это вопрос национальной безопасности.

Нам нужно понимать, откуда идёт угроза.

Вот, посмотрите: вокруг России активно строятся биологические лаборатории, причём не ради науки — их цель, как мы понимаем, подорвать продовольственную независимость нашей страны и здоровья нации.

В этом контексте вопрос семеноводства приобретает особую остроту.

Мы не должны допустить проникновения на территорию страны:

• генетически модифицированных семян,

• мутантных и подкарантинных объектов,

• заражённого племенного скота и других животных.

Это высокие риски, и мы должны им противостоять системно. А у нас, товарищи, есть всё необходимое для этого и мощная наука и кадры и и инфраструктура, и уникальный опыт, позволяющий решать самые сложные задачи агропромышленной политики.

Уважаемые товарищи!

Хочу подчеркнуть, что закон о семеноводстве принят — и это важнейший шаг.

Было много споров и даже шума вокруг закона. Звучало: «Нам не нужны информационные системы», «Зачем отчитываться?»

Но, товарищи, без учёта ничего не увидишь, не проанализируешь и не исправишь. Мы с вами потеряли ту статистическую систему, которая была раньше в каждом районе, в каждом регионе.

Раньше эти службы не просто собирали данные, они умели их анализировать и делать выводы — на местах, не дожидаясь центра.

А теперь, на современном этапе, мы должны либо использовать свой интеллектуальный потенциал, включая использование Искусственного интеллекта, либо позволим нашим недругам «вложить» в эти системы свои алгоритмы и извилины — и анализировать нашу ситуацию уже с их интересов. Этого допустить нельзя.

Сегодня, по последним данным, 85,7% данных по агропромышленному комплексу уже заведено в цифровые платформы и информационные системы.

Работа ведётся, инструменты есть, и, как мы говорили с Максимом Иосифовичем, эти системы действительно мощные — они открывают колоссальные аналитические возможности.

Теперь главная задача — посадить специалистов, аналитиков, которые смогут перевести цифры в смысл, сделать выводы, выработать рекомендации, прогнозы.

Именно это сегодня — одна из важнейших задач для науки, органов управления и всей отрасли.

Завершая своё выступление, хочу ещё раз выразить искренние слова благодарности орловчанам — за тёплый приём, за бережное отношение к русскому полю, за высокую урожайность и за ту последовательную работу по вовлечению земель в севооборот.

Это — огромный труд, и он дорогого стоит.

Но позвольте высказать и пожелание. Возрождение поголовья крупного рогатого скота должно стать приоритетным направлением. По мясному направлению у вас в регионе ситуация достойная — работают мощные компании: «Брянская мясная», «Мираторг», агрофирмы в Орле, Мценске и других районах. А по производству молока надо добавлять. Мы считаем, нужен федеральный проект по молоку, так как без участия губернатора, областного совета, профильных министров эта задача решаться не будет. По земле мы ходим не первый год и понимаем, что говорим.

Мне самому довелось руководить двумя государственными племзаводами, в 80-е годы получать по 6,5 тысяч литров надоев, формировать стадо через эмбриональные технологии. Я хорошо знаю, что значит настоящая селекционная работа и какие возможности есть у нашей земли и у наших людей.

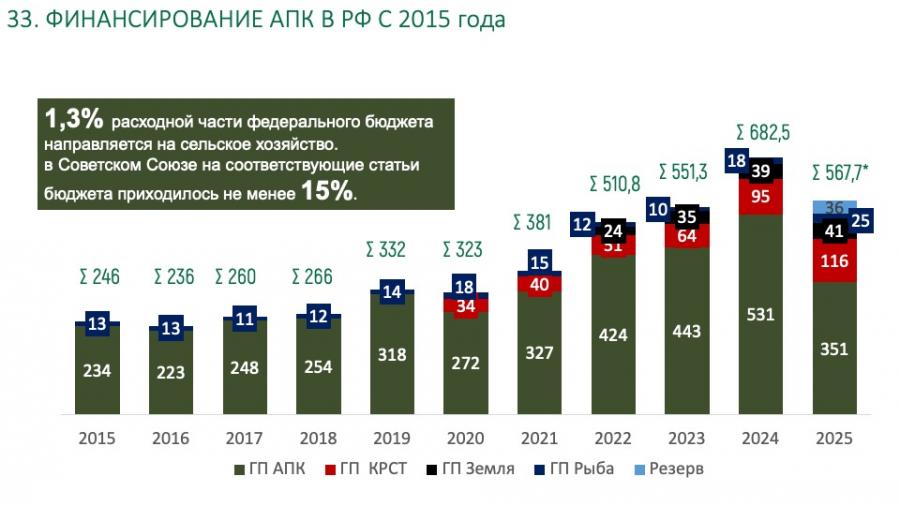

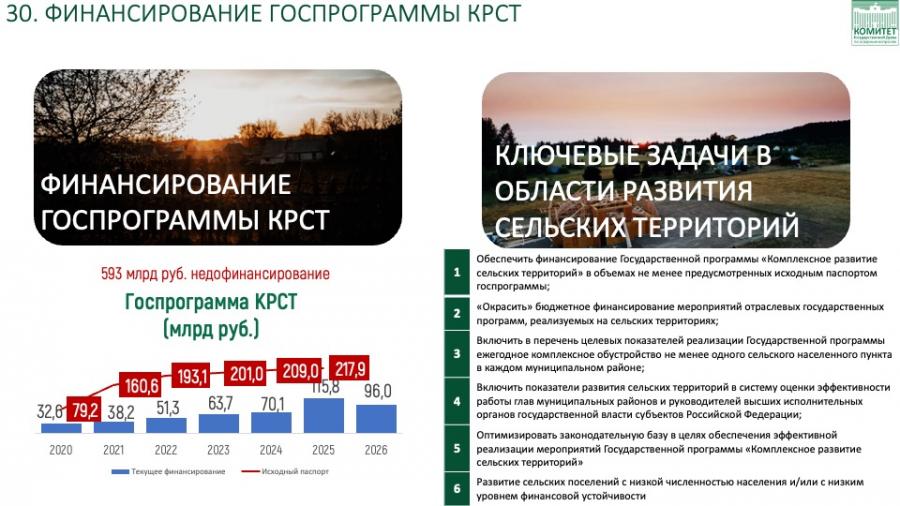

В текущих условиях, несмотря на общее напряжение в экономике, государство продолжает выделять значительные бюджетные средства на развитие сельских территорий. Так, по программе комплексного развития сельских территорий (КРСТ) объёмы финансирования были удвоены по сравнению с прошлым годом и составили 116 миллиардов рублей. Это серьёзный шаг вперёд.

В то же время, мы понимаем, что этих средств всё ещё недостаточно для решения накопленных проблем. С учётом масштабов задач и состояния села, мы ставим ориентир не менее 200 миллиардов рублей ежегодно. Жить на селе сегодня — это, без преувеличения, подвиг. Поэтому ключевая задача — обеспечить такие условия, при которых люди не будут уезжать, а напротив, будут оставаться, жить, работать и растить детей. Для этого нужно развивать не только производственную инфраструктуру, но и социальную, культурную, бытовую среду. А финансирование из федерального бюджета по АПК должно быть не 1,3%, а кратно выше.

Уважаемые товарищи, в это непростое время, когда страна ведёт специальную военную операцию, мы должны ясно осознавать: наш труд — это тоже вклад в общую Победу.

Мы обязаны поддержать Президента РФ, нашего Верховного Главнокомандующего — не только словами, но конкретным делом, результатом, ответственной работой на местах.

Да, на передовой сегодня не просто, но и мы, находясь в тылу, не имеем права на слабость. От нас ждут отдачи, ждут настоящей работы.

В завершение хочу пожелать нашему собранию успешной и конструктивной работы, а всем присутствующим удачи и здоровья.

Спасибо за внимание.