Публикуем авторский материал Михаила Кострикова, опубликованный в газете «Правда».

Один из сотрудников конструкторского бюро П.О. Сухого Ю.В. Ивашечкин, успевший лично поработать вместе с великим авиаконструктором, вспоминал: «Павла Осиповича отличала большая убеждённость в правоте концепций самолёта, который создавался в КБ. Эта убеждённость основывалась на его огромном опыте конструктора, на знании потребностей заказчика, на знании зарубежной техники, наконец, на основе предварительных проработок, проведённых в КБ. В конце шестидесятых годов мы в инициативном порядке начали проектировать самолёт, который не только не встретил поддержки у заказчика, но и был признан ненужным. И когда мы погрустнели, узнав это мнение, наш генеральный сказал: «Продолжайте углублённую проработку, пройдёт немного времени — и они поймут, что этот самолёт им нужен».

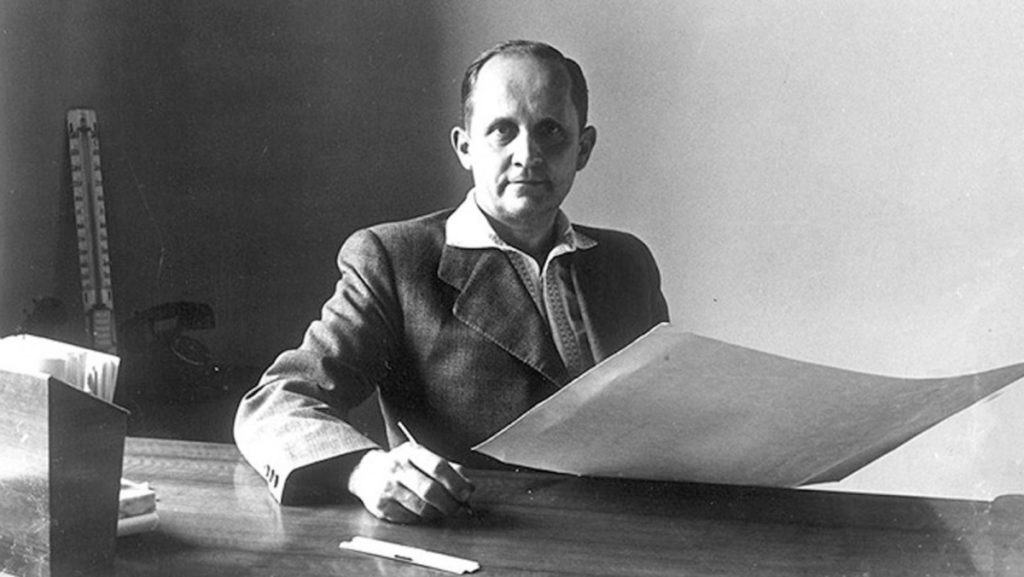

Эффект от такого подхода советского авиаконструктора мы ощущаем и сегодня: боевые самолёты марки «Су» являются законодателями моды в мире военной авиации. 22 июля исполняется 130 лет со дня рождения П.О. Сухого, и это повод вспомнить о некоторых страницах пути, который привёл возглавляемое им конструкторское бюро на позиции мирового лидера.

Первый серийный Су

Одним из символов Великой Отечественной войны стал штурмовик С.В. Ильюшина, настоящий самолёт-солдат. Тем любопытнее будет узнать, что в ВВС Красной Армии Ил-2 был не единственным самолётом поля боя, то есть осуществляющим непосредственную поддержку войск. Этой же трудной и опасной боевой работой занималась машина, получившая индекс Су-2 — в честь своего создателя П.О. Сухого.

Опытно-конструкторское бюро Павел Осипович возглавил за пару лет до нападения на СССР гитлеровской Германии — 29 июля 1939 года. Су-2 (тогда ещё ББ-1 — «ближний бомбардировщик первый») сыграл в этом событии ведущую роль. Он победил в конкурсе на проектирование лёгкого многоцелевого самолёта, способного выполнять функции бомбардировщика, штурмовика и разведчика.

Утверждается, что при формулировании технического задания на этот тип машины Сталин высказался так: «Самолёт должен быть очень простым в изготовлении, чтобы можно было сделать столько экземпляров его, сколько у нас в стране людей с фамилией Иванов». Похоже на легенду, но именно такой шифр — «Иванов» — получил проект.

Надо сказать, что в этом деле у Сухого были весьма достойные соперники, уже заработавшие себе к тому моменту имя в авиации, — А.Н. Туполев, С.В. Ильюшин, Н.Н. Поликарпов. Но именно работу коллектива П.О. Сухого признали лучшей. Он предложил очень современный по тем меркам проект цельнометаллического самолёта с двигателем воздушного охлаждения. Последнее обстоятельство следует взять на заметку, так как суровая практика будущей войны покажет, что именно это решение для самолёта, находящегося непосредственно над полем боя и постоянно испытывающего на себе огневое воздействие противника, было правильным.

Как и предполагалось заданием, ББ-1 был очень технологичным в изготовлении: широкое использование штампованных и литых деталей — то, что нужно для массового самолёта. Его рекомендовали к серийному производству, однако из-за нехватки цветных металлов часть деталей пришлось заменить деревянными.

В 1940 году в советских ВВС стартовало масштабное обновление. На смену моделям 1930-х начали поступать на вооружение будущие знаковые машины Великой Отечественной: истребители Яковлева, Лавочкина, Микояна и Гуревича, бомбардировщики Петлякова, штурмовики Ильюшина. Су-2 был представителем этого поколения. Новый индекс в честь своего создателя он получил в конце 1940-го, когда в СССР была проведена реформа индексации самолётов.

Двухместный ближний бомбардировщик стал первым серийным самолётом марки «Су» (экспериментальный высотный истребитель Су-1 в серию не пошёл. — М.К.). Он мог нести до 600 кг бомб (400 из них во внутреннем бомбоотсеке), применять реактивные снаряды, в крыльях располагалась внушительная батарея из четырёх пулемётов винтовочного калибра, а ещё один пулемёт был оборонительным: из него второй член экипажа мог обстреливать заднюю полусферу. Этот набор вооружений очень напоминает Ил-2, что диктовалось схожестью задач, для которых предназначались обе машины.

Броневого корпуса Су-2, в отличие от штурмовика Ильюшина, не имел. Но его преимуществом был двигатель воздушного охлаждения, гораздо более живучий при боевых повреждениях, чем силовая установка с жидкостным охлаждением. Поэтому в Ил-2 мотор пришлось поместить в массивный бронированный отсек. Это вело к постоянному его перегреву, а на второго члена экипажа и вовсе не хватило брони, поэтому штурмовик поначалу был одноместным и беззащитным от атак сзади. Ильюшин попытался установить на свой «летающий танк» двигатель воздушного охлаждения, причём не прикрытый бронёй. Такой экспериментальный самолёт был успешно испытан, но уже шла война, и запустить его в серийное производство не было возможности.

Сухой разобрался в этой проблеме раньше Ильюшина, хотя забот у него и без того хватало: Су-2 собирались выпускать сразу на четырёх заводах, а ОКБ спешно перебиралось из Москвы в Харьков — на новое головное предприятие. Тем не менее одновременно с запуском в серию Су-2 Сухой интенсивно работал над машиной с индексом ШБ — штурмовик-бомбардировщик. И это был — да, именно Су-2, защищённый бронёй.

В конце 1940 года прототип самолёта из-за отказа двигателя получил повреждения при вынужденной посадке. Восстанавливать его не стали, однако испытания дали необходимый опыт. Поэтому вскоре полетел новый штурмовик Су-6 с более мощным мотором воздушного охлаждения. И в ходе испытаний он показал характеристики лучше Ил-2! Оставалось довести вооружение до уровня ильюшинской машины, но шёл уже 1941 год…

Живучий, но невезучий

Война сказалась драматически на судьбе и серийной, и опытных машин Сухого. Су-2 не повезло. После эвакуации Харьковского авиационного завода возобновить его производство не смогли. Успели построить около 900 единиц — не так и мало, но куда меньше, чем других самолётов Великой Отечественной, а уж с Ил-2, рекордсменом по числу выпущенных в истории мировой авиации, и сравнить невозможно. Поэтому машина Сухого и по сей день остаётся малоизвестной.

Но воевали-то Су-2 очень неплохо! Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Красного Знамени, маршал авиации И.И. Пстыго позднее вспоминал, как в июле 1941-го после успешной бомбардировки цели он около сотни километров пилотировал Су-2, подожжённый немецкими истребителями, и в итоге смог совершить вынужденную посадку на горящем самолёте. В том бою он потерял штурмана, который, до того как получил смертельное ранение, всё же успел сбить один из атаковавших их «мессершмиттов».

Пстыго так отозвался о бомбардировщике Сухого: «Осваивали мы Су-2 быстро, ведь каждый самолёт был для нас учебным: двухместный с двойным управлением. Не надо специальных спарок. Самолёт производил сильное впечатление. Бомбардировщик, а вид, как у истребителя, — небольшой, компактный, красивый. Вооружён хорошо…»

Ещё один Герой Советского Союза М.А. Лашин, которому довелось летать штурманом-стрелком на Су-2, характеризовал самолёт как «невероятно живучий и безотказный» и вспоминал: «Мы учились на Су-2 воевать, причём не просто воевать, а побеждать врага без прикрытия своих истребителей».

Живучесть Су-2 отмечалась в воспоминаниях неоднократно. Причиной тому был не только верный выбор двигателя, но и другие передовые конструкторские решения П.О. Сухого. Герой Советского Союза В.И. Стрельченко свидетельствовал: «Су-2 не горел даже при повреждении бензобака — помогала углекислотная защита». Автоматические системы пожаротушения уже встречались в авиации в те времена, но обычно на куда более серьёзных машинах, чем маленький Су-2, однако Павел Осипович счёл нужным позаботиться о своём детище и о тех, кто воевал на нём.

Документы авиационных частей, вооружённых Су-2, свидетельствуют о том, что средние потери на один боевой вылет машин этого типа в сложнейшем 1941 году были более чем в полтора раза ниже, чем в целом в советских ВВС. Бомбардировщики Петлякова сбивали почти вдвое чаще (в расчёте на один боевой вылет), чем Су-2. Отметим, что Пе-2, проектировавшийся изначально как двухмоторный истребитель, и двигатели имел «истребительные» — с жидкостным охлаждением, а значит, уязвимые.

Но, несмотря на положительный фронтовой опыт, весной 1942-го производство Су-2 полностью прекратилось, когда закончились вывезенные из Харькова самолётокомплекты. Возобновить его не удалось. А новейший и признанный очень удачным штурмовик Су-6 не пошёл в серию, потому что предназначенный для него двигатель М-71 в условиях войны производить не было возможности. Сталинская премия 1-й степени за эту машину стала слабым утешением для П.О. Сухого. Конструктор пожертвовал её на нужды обороны страны и продолжил работу.

Он создал прототипы истребителей, в том числе высотного Су-5 со смешанной силовой установкой из поршневого и воздушно-реактивного двигателей. Но серийного производства снова не последовало. Полученный опыт позволил Павлу Осиповичу после войны в числе первых начать интенсивно экспериментировать с созданием реактивных самолётов, используя немецкие трофеи. Знакомые интересующимся историей авиации индексы Су-9, Су-11, Су-15, Су-17 впервые появляются во второй половине 1940-х: это были опытные реактивные истребители-бомбардировщики и истребители-перехватчики, и они совсем не похожи на серийные машины, выпускавшиеся под теми же обозначениями много позднее.

Но тут в 1949 году как гром среди ясного неба прозвучало решение об упразднении ОКБ Сухого, и авиаконструктор разом остался без базы, на которой мог продолжать свою работу. Однако природное упорство выходца из крестьян царской России не позволило ему опустить руки.

Переупрямить судьбу

Крестьянское упорство — не фигура речи. Многие столетия работы примитивными орудиями труда в зоне рискованного земледелия формировали в людях эту черту характера, потому что природу с её фокусами порой можно было только переупрямить. Это же помогало и появлению крестьянской смекалки — умения решать порой очень непростую задачу при помощи доступных средств.

Откуда эти черты в характере знаменитого авиаконструктора? Ответ прост: Андрей Сухой, его дед, был обычным бедным землепашцем, которые составляли большинство населения Российской империи. Он трудился на белорусской земле, в Виленской губернии, в селе Глубоком. Его сыну, Осипу, светила примерно та же судьба. Но он явно был одарённым человеком, потому что односельчане это заметили. Они скинулись «всем миром», то есть всей общиной, и на собранные средства отправили юного земляка в учительскую семинарию, а Осип по возвращении из неё стал учителем в местной школе и обзавёлся семьёй.

У него родилось пять дочерей и единственный сын — Павел, 22 июля 1895 года. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отец получил предложение перейти в школу для детей работников железной дороги в Гомеле. Но средств на то, чтобы обосноваться в городе, у семьи не было. Как и в случае с учёбой, помогла помощь, но не царского государства, а снова народная. Судя по всему, школа очень нуждалась в хорошем специалисте, поэтому один из инженеров-железнодорожников ссудил семье Осипа Андреевича денежную сумму (без процентов!), которая позволила построить дом.

Первой предпосылкой будущего успеха Павла Осиповича было то, что в учительской семье он имел возможность пополнять свой багаж знаний, чем активно и занимался. О том, как родилась его страсть к авиации, он позже рассказывал своей дочери: «Я шёл с ребятами из гимназии, и вдруг над нашими головами пролетел аэроплан. Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывало. Не птица, а человек летит над нами!» Тем же вечером он уже мастерил свою первую модель самолёта, основываясь на фотографиях и рисунках, которые видел в книгах, журналах и газетах. Конечно, первый опыт был неудачным, но на то он и первый.

Павел мечтал попасть на учёбу к одному из основателей отечественной авиации Н.Е. Жуковскому, работавшему тогда в Императорском техническом училище. Но все планы чуть не погибли вместе с самим молодым человеком, когда он во время летней поездки со сверстниками в Среднюю Азию заразился дизентерией, что в условиях царившей тогда антисанитарии было немудрено. Он выкарабкался, но последствия болезни преследовали его в дальнейшем. С другой стороны, это помогло Сухому сформировать свой строгий образ жизни, которого, как потом отмечали его коллеги и знакомые, он неукоснительно придерживался.

Поступить в училище к Жуковскому тоже не вышло. Но не потому, что Павел не выказал способностей, а по той причине, что родственник, которого попросили подать документы, принёс в приёмную комиссию их копии, а вдруг оригиналы потеряют?! По этой формальной причине последовал отказ в зачислении.

Как видим, ликвидация ОКБ Сухого в 1949 году была отнюдь не первым ударом по планам Павла Осиповича. Впрочем, и не последним. Но он неизменно умел переупрямить судьбу. Не получилось поступить с первой попытки? Не беда. Он был зачислен на математический факультет Московского университета, а уже через год сумел перевестись и оказался-таки учеником Жуковского, а в возглавляемом им авиационном кружке познакомился с будущими соратниками и соперниками — А.Н. Туполевым, В.М. Петляковым, братьями Архангельскими.

От учёбы Сухого оторвала Первая мировая. На фронте он мог лично убедиться в том, какое значение приобрела военная авиация. Как и в том, насколько слабы и малочисленны были в сравнении с противником военно-воздушные силы Российской империи. Вроде бы и люди имелись, и идеи у них тоже, но конструкции отечественных самолётов были, выражаясь современным языком, крайне импортозависимыми, особенно по двигателям, которые в России почти не выпускались. Отсюда и катастрофическое отставание в численности.

Пережив Первую мировую, Сухой едва не стал жертвой начавшейся Гражданской войны. Причём не пуля и не осколок его поразили, а другое оружие, которое беспощадно било и по военным, и по мирным жителям, — сыпной тиф. За ним последовала новая болезнь — скарлатина. После этого Павел Осипович, который в молодости неплохо пел на семейных или товарищеских посиделках, до конца жизни разговаривал тихим, будто бы приглушённым голосом, и люди, мало его знавшие, могли подумать, что фамилия соответствует его «сухому» поведению.

Вернуться к учёбе он смог только в 1921 году. Незадолго перед этим его первый учитель в области авиации Николай Жуковский ушёл из жизни, и диплом Павел Сухой защищал под руководством А.Н. Туполева. Вместе с ним он будет делать и первые практические шаги в разработке проектов самолётов в 1920—1930-е. И с ним же позже будет соперничать уже в качестве самостоятельного главного конструктора.

На острие прогресса

В начале 1970-х на Западе с тревогой следили за развитием советской боевой авиации. Успехи истребителей МиГ в Корейской и Вьетнамской войнах свидетельствовали, что после реактивной революции в авиастроении СССР оказался на лидирующих позициях. Но самым болезненным для Запада было то, что не МиГами едиными были сильны советские ВВС.

П.О. Сухой снова возглавил ОКБ в 1953 году. В СССР не почивали на лаврах от успехов советской техники в Корее, внимательно изучали трофейные американские машины и готовили свой ответ.

Сегодня рядовому человеку наиболее известны истребители марки «Су» — неизменные участники авиашоу, поражающие зрителей выполнением сложнейших фигур высшего пилотажа. Истребители — действительно одна из главных специализаций «фирмы» Сухого. Впрочем, далеко не единственная, о чём расскажем ниже.

Первый серийный реактивный истребитель Сухого Су-7 развил максимальную скорость вдвое больше скорости звука. За ним последовали истребители-перехватчики Су-9, Су-11 и Су-15. Они стали элементами первой в мире системы противовоздушной обороны, имевшей в своём составе и наземные компоненты, которые в автоматизированном режиме наводили самолёт на цель. Это отличало машины Сухого как от советских аналогов, так и от зарубежных. Наряду с зенитно-ракетными комплексами истребители-перехватчики ОКБ Сухого стали основой ПВО СССР.

Самолёты были секретными, поэтому так вышло, что за рубежом о них говорили больше, чем внутри страны. И причины говорить были, потому что машины Сухого неоднократно сбивали самолёты-нарушители и аэростаты-шпионы в советском воздушном пространстве. Су-15 даже пришлось однажды таранить противника — самолёт с грузом израильского оружия, который по пути в Иран вторгся в пределы СССР. В итоге оба самолёта разбились, однако пилот советского успешно катапультировался.

Но мы обещали рассказать не только об истребителях П.О. Сухого. В 1960-е его коллектив начал работу на новом для себя направлении, пытаясь парировать угрозу создания в США реактивного стратегического ракетоносца XB-70 «Валькирия». По имевшимся сведениям, он мог втрое превысить скорость звука и оказаться крепким орешком для ПВО.

Ответ СССР был дан в двух направлениях. Одним стало создание скоростного истребителя-перехватчика МиГ-25, который был способен «достать» «Валькирию». Вторым была разработка своего скоростного ракетоносца. В конкурсе участвовали проекты А.Н. Туполева, А.С. Яковлева и П.О. Сухого. И хотя у Туполева уже имелся опыт создания сверхзвукового ракетоносца Ту-22, победу неожиданно одержала разработка Сухого.

На скорости свыше 3000 км/ч набегающий воздушный поток сильно разогревает корпус летательного аппарата, и требования к термостойкости материалов для постройки машины оказались крайне высокими: обычные сплавы на основе алюминия способны были выдержать нагрев до 150 градусов Цельсия, а расчёты показывали, что нужно как минимум вдвое больше. Поэтому подобных самолётов-рекордсменов по скорости в истории авиации крайне мало. И по-разному решалась проблема нагрева. МиГ-25, к примеру, сделали стальным.

Но для огромного ракетоносца этот вариант не подходил: масса планера получалась запредельной. Поэтому Сухой сделал выбор в пользу титана. Работать с этим металлом в 1960-е ещё толком не умели. Для постройки прототипа, получившего индекс Т-4, или изделие 100 («сотка»), пришлось создать штаб, куда привлекли лучшие научные силы СССР, разрабатывавшие технологии обработки, а главное — сварки титана с обеспечением соответствующих прочностных характеристик сварных швов.

И ведь получилось: Т-4 полетел в 1972 году. Гигант со взлётной массой более 110 тонн выглядел футуристично. Он был построен по схеме бесхвостки с передним горизонтальным оперением и имел носовой обтекатель, который отклонялся вниз при взлёте и посадке самолёта для обеспечения обзора из кабины, а в полёте поднимался для улучшения аэродинамики. Когда обсуждалось такое решение, высказывались сомнения, как летать экипажу, не имея обзора вперёд. На это Сухой заметил: «А что он вообще видит при полёте на высоте более 20 километров? Только тёмно-синее, почти чёрное небо. Машину лётчик будет пилотировать там по приборам». Именно так позже летали сверхзвуковые лайнеры Ту-144 и «Конкорд», на которых применено аналогичное решение с отклоняемым вниз носовым обтекателем.

Экипаж из 4—5 человек или более для машин такого класса, как Т-4, в 1960-е был обычным. Новаторские решения ОКБ Сухого позволили сократить экипаж «сотки» всего до двух человек. Это стало возможным благодаря использованию электродистанционной системы управления (ЭДСУ). Сегодня она стала нормой как в военной, так и в гражданской авиации, в значительной степени превратив лётчика в оператора компьютера, который и управляет самолётом. А на рубеже 1960—1970-х Сухой был одним из первых, кто применил ЭДСУ.

Испытания Т-4 шли успешно, ожидался крупный заказ. Но вдруг всё встало, и в итоге «Русская Валькирия», как её называли на Западе, разделила судьбу своей американской конкурентки: обе оказались экспонатами музеев. На Т-4 сегодня можно вживую посмотреть в Монино.

Почему так случилось? Точного ответа нет. По одной из версий, военные изменили требования, и «сотка» перестала им удовлетворять. Есть и другое предположение. ОКБ Сухого не обладало собственными мощностями для серийного производства машины такого класса. Для этого пришлось бы привлечь авиационный завод в Казани, который занимался выпуском самолётов Туполева. А такого бывший руководитель дипломного проекта Сухого допустить не мог…

Уже после ухода Павла Осиповича из жизни появился первый советский серийный самолёт, управлявшийся с помощью ЭДСУ. Им стал знаменитый Су-27.

Возвращение на поле боя

Сухой, первым успехом которого, напомним, был самолёт поля боя, вернулся к этой теме уже в эпоху реактивной авиации. В 1959 году Су-7 обзавёлся своей истребительно-бомбардировочной модификацией Су-7Б. Их выпустили более 1700. Но это было только начало.

Дальнейшее развитие конструкции Су-7 привело к появлению качественно новой машины. Су-17 получил механизм изменения геометрии крыла в полёте, который дал ему возможность работы в широком диапазоне скоростей и высот. Продолжатель дела Су-2 оказался так же, как и предшественник, пригоден к массовому производству. Общее число выпущенных машин разных модификаций приблизилось к трём тысячам.

Повоевать Су-17 довелось много. Он широко применялся в ходе Афганской войны. В отличие от истребителей-перехватчиков Сухого истребитель-бомбардировщик Су-17 поставлялся на экспорт под индексами Су-20 и Су-22 и активно использовался в конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке вплоть до начала XXI века.

Машина постоянно модернизировалась. Многие заложенные в неё возможности были реализованы уже после смерти Павла Осиповича в 1975 году. А суть этих возможностей — в применении высокоточного управляемого вооружения с различными системами наведения: лазерными или радиолокационными. Как и ещё в одном самолёте, над которым успел лично потрудиться Сухой, — фронтовом бомбардировщике Су-24, который впервые полетел в 1970 году.

Двухместный Су-24, как и Су-17, имеет крыло с изменяемой геометрией. Второй член экипажа — штурман, который также выполняет функции оператора систем вооружения. Помимо лазерных и радиолокационных систем наведения, один из видов применяемого Су-24 вооружения имеет телевизионную систему наведения — это ракета Х-29Т. Наводя её на цель, штурман-оператор в буквальном смысле смотрит на мир глазами ракеты через телевизионный экран на приборной панели.

И бронированный штурмовик Сухой всё же тоже сделал и успел увидеть его первый взлёт в 1975 году. Он поддержал инициативу своих молодых сотрудников, проект которых военные сперва отвергли. Тогда он и сказал: «Они поймут, что этот самолёт им нужен». Реактивный Су-25 «Грач» стал настоящей иконой штурмовой авиации конца XX — начала XXI столетия. В отличие от своих предшественников Ил-2 и Су-6, он может применять высокоточное управляемое оружие и защищён прочной титановой бронёй. Су-25 — один из самых воюющих самолётов современности.

Дальнейшая судьба Су-17, Су-24 и Су-25 сложилась по-разному. После разрушения СССР советские вооружённые силы подверглись ельцинскому погрому, сравнимому по последствиям с поражением в ограниченном ядерном конфликте. Все Су-17, включая его последнюю модификацию М4, были сняты с вооружения в 1990-х, хотя они были вполне современными, а технически многие самолёты были попросту новыми: они выпускались вплоть до 1990 года.

Отметившие полувековой юбилей Су-24 и Су-25 «тянут лямку» и по сей день. В том числе они успешно применяются в ходе специальной военной операции на Украине. Причём применяются, увы, обеими сторонами, которые когда-то были частями единой Советской страны… Павел Осипович, на своё счастье, этого не увидел.